藤本鉄石

1816.4.14-1863.11.6 享年48

名:真金/号:鉄石

出身:岡山県

江戸時代末期

尊皇攘夷派/幕末の志士

書画・和歌・漢詩に秀でた

得に山水画・花鳥画・人物画

浦上春琴の門人:伊藤花竹に南画を学ぶ

14歳/父の実兄:藤本重賢の養子となり.家督を継ぐ

25歳/岡山藩につかえ逃走し脱藩

京都へ出る

国学・陽明学・天心独明流剣術・軍学を学ぶ

多くの志士と交わる.

京都伏見奉行の依頼に応じて私塾を開く

各地を遊歴しながら勤王の同志と交友を深めた

捕らえられ大阪薩摩藩邸に軟禁

天誅組総裁となり尊攘論を主張した

倒幕を目指した天誅組の総裁として

無勢であり壮絶な討ち死にを遂げた

皇攘夷思想に共鳴し文久3年天誅組を組織して

総裁となり大和で倒幕の兵を挙げ大和十津川で戦死

一時は1500人以上の兵力を擁した

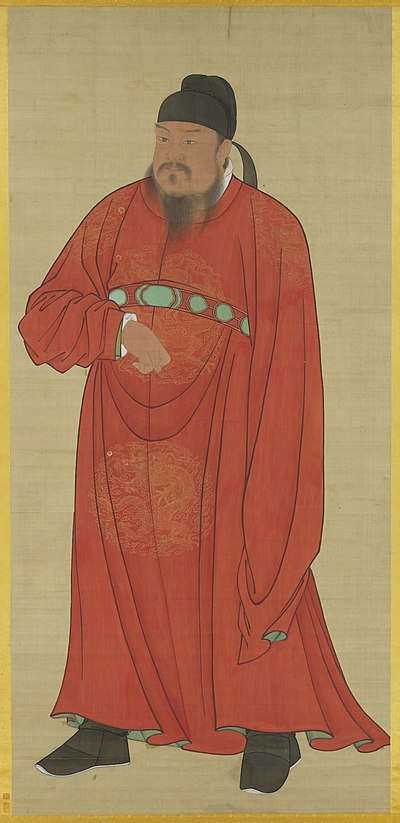

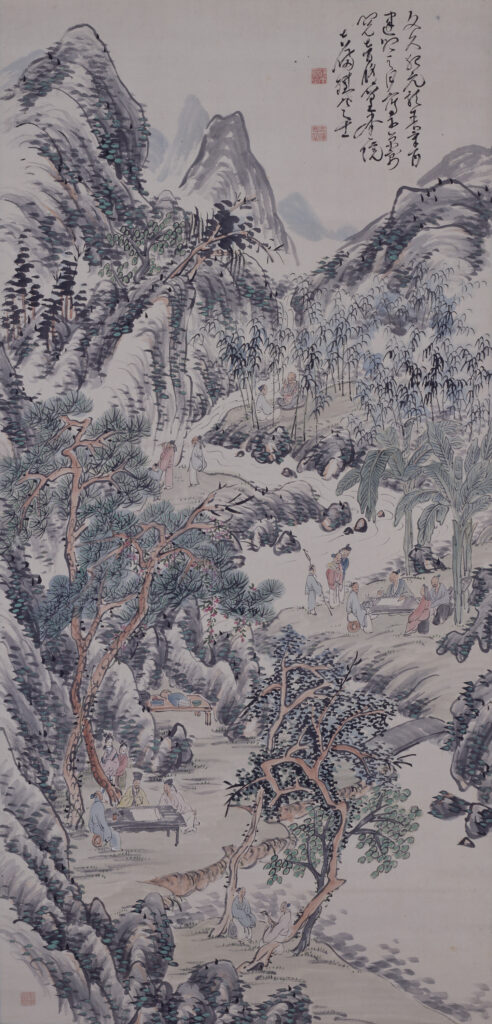

西園雅集図

参照:京都国立博物館KYOTO NATIONAL MUSEUM

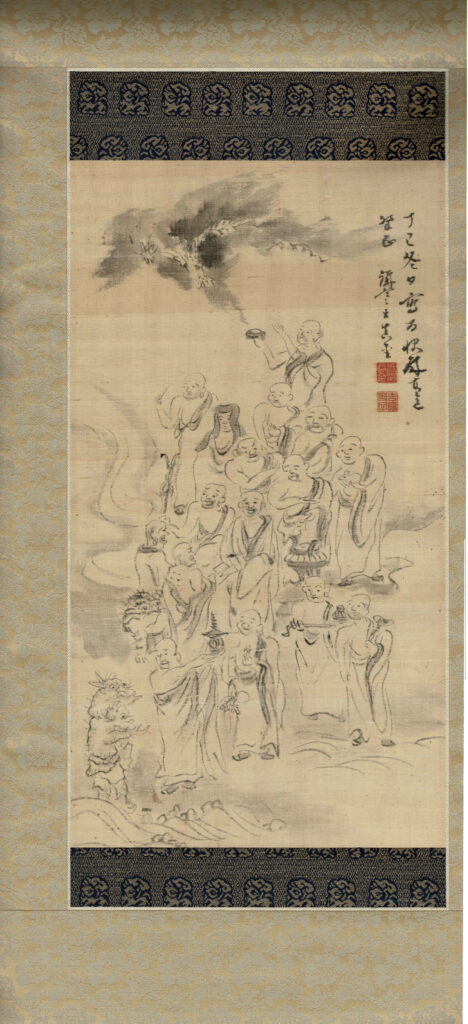

十六羅漢之図

静涯庭所蔵

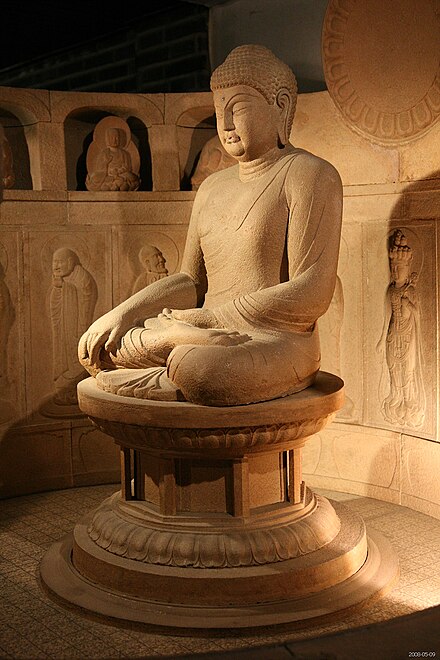

中国唐時代に玄奘三蔵が訳した経典に出る

中国.日本.信仰の対象となり図像化されました

羅漢図とは

インドの高僧を中国で造形化したもの

日本は中国から羅漢図を輸入しそれをお手本とした

平安時代から羅漢信仰は盛んになる

鎌倉時代以降はさらになじみの深いものとなった

羅漢図は中国日本共にインドの偉いお坊さんのお姿だと思い描き見ていた

唐9世紀後半に浸透し日本では10世紀末に流行した

平安時代から盛んに信仰され鎌倉時代に

武士庶民の間で広まり*五山文学や水墨画などの

文化芸術に大きな影響を与えた

*五山文学とは鎌倉時代から室町時代末期にかけて

京都鎌倉の五山の禅僧が制作した

漢詩文/日記/記録/中国経書/史書/詩文集/詩作法書/

が対象となっている

中世文化の形成に重要な役割を果たした

十六羅漢とは

お釈迦様が亡くなる前に

仏の教えを尊んで守り人々に伝える事を

託された16人の特別な弟子/高弟のこと

「羅漢:修行を完成した僧」

玄奘Xuánzàng602-664

経典を漢訳した高僧

玄奘三蔵は中国の唐時代に『法住記』を訳した

釈迦が入滅後に現世に留まって仏法を護るよう

託された16人の羅漢の名と住所を記した

戒名:玄奘

玄奘のインド旅行を題材に西遊記が作られた尊称:『三蔵法師』

お釈迦様の教えとは

仏教の基本的な主張を表す成句

個人.心.についての観点

★一切皆苦//人生は思い通りにはならない

★諸行無常//変化を繰り返しすべてはうつり変わるもの

★諸法無我//互いに影響を与え合いすべては繋がりの中で変化している

★涅槃寂静//*迷妄の消えた迷いの世界から抜けた悟りの境地は静かな安らぎである

*迷妄とは:

物事の道理に暗く考えが誤っていること

それによる心の迷い

自分の心が生み出している原因は

疑い・誤ったものの見方

プライドや誇り・欲望などの「煩悩」

煩悩を消し去り安らかな心をもって生きることを

涅槃寂静"悟り"の境地と説き、そこに到達するためには

諸行無常/諸法無我/をきちんと理解することが大切

あらゆる現象に一喜一憂することなく心が安定した

状態になれば結果として幸せに生きること

お釈迦様の説いた人生の苦の種類

☆四苦八苦★

四苦

生:生きる苦しみ

老:老いの苦しみ

病:病気の苦しみ

死:死んでいく苦しみ

八苦

求不得苦:ぐふとくく

お金地位名誉が手に入らない苦しみ

怨憎会苦:おんぞうえく

恨み憎しみを抱いてしまう人の出会いの苦しみ

愛別離苦:あいべつりく

愛する人ともいつか必ず別れなければならぬ苦しみ

五蘊盛苦:ごおんじょうく

心身を思うようにコントロールできない苦しみ

筆記:静涯心結